家庭は「安心・安全な場所」ですか?

皆さんのいる家庭や職場は、どのような雰囲気でしょうか?そこにいる人たちが笑顔に包まれ、自分の考えや気持ちを安心して伝えられる環境でしょうか?「ここは安心できる、安全な場所なんだ!」と感じられると、人は元気が出て、アイデアが湧き、行動する勇気が生まれます。特に家庭では、お父さんやお母さんが温かくのびのびとした雰囲気を作ることで、子どもは心理的な安全を感じ、意欲が出てパフォーマンスも向上します。

しかし、そんな「心理的安全性」を壊してしまう要因があります。それが「怒り」です。親なら経験があると思いますが、子育てはイライラすることが多いですよね。宿題をやらない、ゲームばかりしている、言ったことを守らない…。そんなとき、「いいかげんにしなさい!」「早くやりなさい!」「何度言ったらわかるの!」と、つい怒鳴ってしまうこともあるでしょう。頭では「怒鳴っても仕方がない」とわかっていても、怒らずにはいられない。そして、そんな自分にネガティブになり、さらにイライラ…。子育てを真面目に頑張っている親御さんほど、「こんなはずじゃなかったのに」と辛い気持ちを抱えているのではないでしょうか。

なぜ「怒り」は問題視されるのか?

「怒り」は誰もが持つ感情です。「怒り=悪い感情」と捉えて抑え込むべきだと思いがちですが、実は怒りを感じること自体は悪いことではありません。例えば、スポーツで負けたときや受験に失敗したとき、「次は絶対に勝つぞ!」「次こそあの大学に合格する!」など、悔しさや自分への怒りをバネにして頑張る人もいます。怒りは時に、何かを変えるエネルギーとなり、人を動かすモチベーションとして役立ちます。

では、なぜ怒りが問題視されるのかというと、強い怒りに振り回されると冷静な判断ができなくなり、衝動的な言動をとりやすくなるからです。ついカッとなって相手に怒りをぶつけたり、イライラした感情をむき出しにしたり…。そうした行動は、相手の心を傷つけるだけでなく、自分自身も後悔して傷つくことになります。

だからこそ人は、「怒りの感情と上手に付き合う」ことが大事になってきます。その方法を身につけるのが、次に紹介する『アンガーマネジメント』です。

トレーニングで「怒り」をコントロール

『アンガーマネジメント』は、1970年代にアメリカで生まれた心理トレーニングです。直訳すると「怒りの管理方法」。理論を学び、技術を身につけ、実践することで、自分の怒りをコントロールできるようになることを目指します。子育て中のイライラ対処法としても活用されているため、次に三つの方法をご紹介します。

6秒ルール(衝動のコントロール)

一つ目は、「6秒ルール」です。怒りは瞬間的にバーンと湧き上がりますが、こうした衝動的な怒りは長続きしないのが特徴です。怒りの感情は6秒をピークにして、その後は徐々に収まっていきます。多くの人は、この6秒を過ぎると理性的な判断ができるようになると言われています。

もし、頭に血が上るような出来事があったら、子どもを怒鳴ったり手を上げたりする前に、心の中で「1…2…3…」と6秒数えながら深呼吸してみてください。そうすることで、怒りが少し落ち着き、冷静に自分を見つめ直すことができます。

さらに、心が落ち着くフレーズを繰り返すのも効果的です。「大丈夫、大丈夫」「たいしたことないさ」など、自分を落ち着かせるフレーズを用意して、心の中で繰り返してみましょう。感情が高ぶったときには、子どもが見えない場所に移動するなど、その場から一旦離れるのも良い方法です。

三重丸(思考のコントロール)

二つ目は、「三重丸」。人が怒るのは、自分の大事にしている価値観や理想、「〇〇すべき」という気持ちが裏切られたときです。例えば、「子どもは親の言うことを聞くべき」「小学生はしっかり勉強するべき」という価値観を持っていると、それが守られないときに親はイライラしてしまいます。これは子育てに限ったことではありません。歩きながらスマホをいじっている人を見て「歩きスマホはやめるべき」、待ち合わせ時間ギリギリに来た相手に対して「5分前には到着しているべき」など、私たちがイライラするのは、心の中の「〇〇すべき」という気持ちが裏切られた瞬間なのです。

この「べき」が怒りの原因だと自覚することで、「怒る必要のあることは上手に怒り、怒る必要のないことは怒らなくて済むようにする」という線を自分で引けるようになります。〈図1〉のような三重丸をイメージしてみましょう。最も内側の円が「①許せるゾーン」、次の円が「②まあ許せるゾーン」、一番外側の円が「③許せないゾーン」です。怒りを感じたとき、その原因がどの範囲に当てはまるかを考えてみましょう。

例えば、時間ギリギリに来た相手に対して「5分前には到着しているべき」とイライラするのは、「③許せないゾーン」が広い人で、他人を許容できないタイプだと言えます。その人が「②まあ許せるゾーン」の幅を広げると、気持ちはどう変わるでしょうか?「時間どおりに来てくれたし、まあいいか」と思えるようになり、必要以上のイライラに悩まされることもなくなります。

ただし、なんでもかんでも許せるようになればいいというわけではありません。『アンガーマネジメント』では、「③許せないゾーン」をしっかり決めることも大切です。「約束の時間は守ってくださいね」「遅刻は絶対に認めませんよ」と、自分の許容範囲を定めて周囲に表明しておくことも必要です。

分かれ道(行動のコントロール)

三つ目は、「分かれ道」。これは、行動のコントロールのことです。

世の中には、自分でコントロールできることと、できないことがあります。例えば、楽しみにしていた旅行の日が雨で土砂降り。「なんだよ、この雨!」と怒っても、天気は変えられませんよね。高速道路の渋滞も同じで、「も~、せっかくの旅行なのに、勘弁してほしい!」とイライラしても、どうにもなりません。怒って状況が変わるなら意味がありますが、変えられないことに怒るのは時間とエネルギーの無駄です。

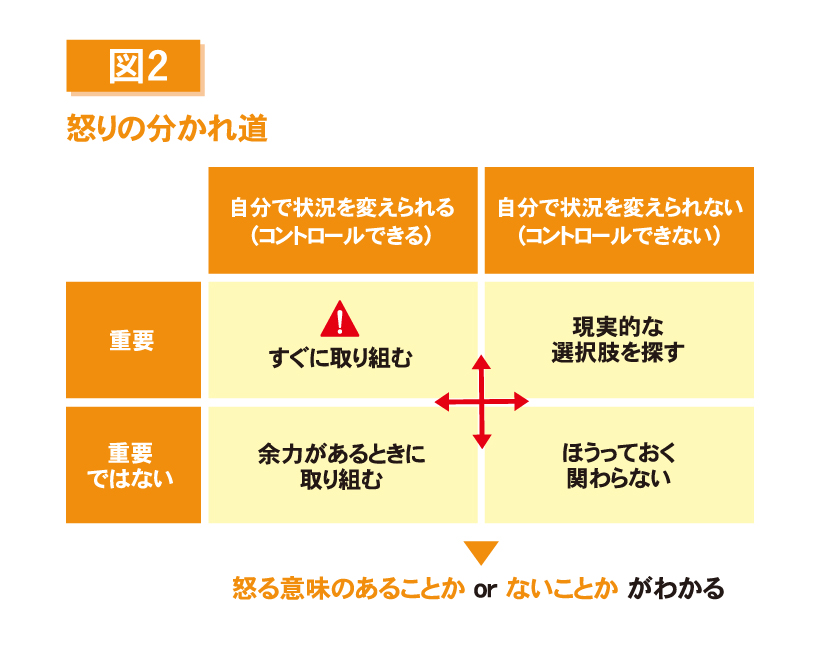

「自分で変えられるか(コントロールできるか)」「自分では変えられないか(コントロールできないか)」の線引きができるようになると、怒らないという選択も出てきます。

また、自分の怒りについて「それが重要かどうか」を考えることも大切です。例えば、「子どもが片づけをしない」「朝一人で起きられない」などにイライラする場合、それは子どもの将来にとってマイナスになるので重要な問題です。親の伝え方次第では改善できる余地があるため、何らかの行動を起こすべきでしょう。ただ、「子どもがピーマンを嫌い、食べてくれない」という事実にイライラしても、それは重要度が低い問題です。今は慌てなくても、時間が解決してくれる問題もあるため、長い目で少しずつ変えようとする意識で向き合うことも大事です。

こうしてみると、〈図2〉のように、イライラの4分の3は実は必要のない「ムダな怒り」だと気づくかもしれません。

笑顔を心がける毎日を

『アンガーマネジメント』の「3つのメソッド」を意識してトレーニングすることで、怒るべきことと、怒らなくても良いことの区別がつくようになります。特に、怒りは身近な人に対して出やすいものです。お父さんやお母さんが怒りの感情をコントロールして、「安心・安全な家庭」を作ることで、子どもはのびのびと成長し、意欲的に物事に取り組む姿勢が育まれます。その結果、家族みんなが明るい笑顔に包まれることでしょう。

さらに、怒らない自分を作る習慣として、「いつも笑顔を心がける」ことをおすすめします。悩みごとやつらいことがあっても、前向きに考え、とにかく笑顔でいることです。毎日明るい笑顔を意識しながら、少しずつ『アンガーマネジメント』を実践していただければと思います。

(2024年11月発行 キッズジャーナル vol.19より)

PROFILE

武藤隆是(むとう たかゆき)

日本アンガーマネジメント協会 ファシリテーター

一般社団法人日本ほめる達人協会特別認定講師。日本アンガーマネジメント協会ファシリテーター。株式会社FUN to FAN代表取締役。ほめて、認めて、わが子を伸ばす「ほめる達人(ほめ達)」を全国に広げ、大手企業や学校で講演活動を行う。3人の娘の子育てに関わり、長女は有名国公立大学に合格。さまざまな活動を通じて多くの人々に元気と勇気を与え、地域の活性化に尽力している。